「そういえば、世界には空気があったし、わたしたちには身体があったんだったな」

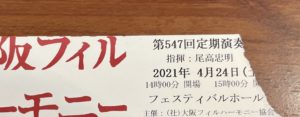

何か月ぶりかに聴きに来た、「本物」の――つまりオンラインでなくリアルの――演奏会の1曲目、ベートーヴェンの第4交響曲の初め4つの音が鳴る間に、突然そのことを思い出した。なんだかここ最近聴いた覚えのない音がして「これは空気の音だ」と思った。今までスピーカー越しに聴いていた音は本当は音じゃなかったのかもしれない。今まで意識を取り戻すみたいに、周りのすべてが生きはじめる。曇っていた視界が開けてゆく。たぶん、記憶喪失から快復するときには、こんな感じがするのだろうな。気がつくと涙がこぼれていた。

生身の音楽を聴かずに過ごしていたこれまでの期間、わたしは仮死状態だったんだ。さっき演奏会が始まるまでは、自分が所属しているオーケストラの練習や本番がなくなったってべつに全然大丈夫だと思っていた。もともと練習なんか嫌いだし、オケは一種の社会だから不快な思いもする。だからもう、コロナ禍が収まっても、オケに乗らなくてもいいかも、とか考えていた。でもそれは完全に幻だった、砂漠の真ん中で見た蜃気楼にすぎなかったよ。やっぱり無理なんだ、ライブなしに生きていくことはできないんだ。

ホールでしか聴けない、ひとつひとつの音のしっぽの部分を追いかける。全部のそれをいつまでも抱きしめていたかったけれど、それがなんとかできるのは1楽章の序奏部分だけで、あとはただ流れてくる色彩に圧倒され、渦の中に巻き込まれるしかない。

第4番が終わったら、休憩無しで第5番に移る。舞台の上で躍動する奏者たちの身体が、あまりにダイナミックで美しくて怖かった。身体を捨てられない自分たちの性を痛いほど感じる。愛おしくて、おそろしくて、泣きたくなる。

ああ、それにしても、縮こまって固まった身体を伸ばし、踊りだしたくなるようなベートーヴェンだったな。真面目に聴く作曲家みたいに扱われているけれど、もともとそういう音楽だったのかもしれない。「生き生きと」ってもしかするとこういうことなのだろうか? ただ明るい感じとは違う、この生の身体のどうしようもなさを少なからず含む躍動感のような……

あっというまにすべての演奏が終わった。ふつうに拍手するだけではまったく足りず、途中から腕を高く上げ、さらには立ち上がって自分の気持ちを伝えずにはいられなくなった。たぶん多くの人が泣いていたと思う。なんかね、音楽は人を感動させるとかいうのはぜんぜん違う、だいぶ間違ってる。生の音楽はもっとすごいものをもたらすんだ。今日の演奏会はとても怖かったし、それがとても嬉しかった。この身体でこの世界に生きていることを、久しぶりに幸せだと思えた。そんな気持ちをくださって、ありがとうございました。

コメント